土壤是陆地生态系统最大的汞(Hg)库,土壤汞排放是自然源向大气输入汞的重要途径。然而,由于土壤中汞形态转化过程的复杂性,目前对于土壤零价汞(Hg(0))排放的估算存在很大不确定性(1600 ~4000 Mg yr-1)。研究表明,光致还原、微生物还原和非生物暗还原是土壤Hg(0)排放的主要途径。由于传统的观测手段无法将上述不同汞还原途径进行有效区分,并且土壤Hg(0)排放通量存在明显的日变化特征。因此,目前对土壤Hg(0)排放的估算主要关注光致还原途径,而忽略了其他两种汞还原途径,这可能导致对土壤Hg(0)排放量的低估。

汞稳定同位素技术是研究汞生物地球化学循环的全新手段。汞的不同形态转化过程/途径会产生不同的汞同位素分馏信号。利用这些特殊的汞同位素分馏信号可以将土壤中不同汞还原途径加以区分和定量。然而,由于实验体系和条件的不同,前人报道的不同汞还原途径的同位素分馏富集系数范围较大(非质量分馏富集系数范围约为−6‰~0‰)。因此,直接引用前人研究结果可能导致估算结果存在较大不确定性。

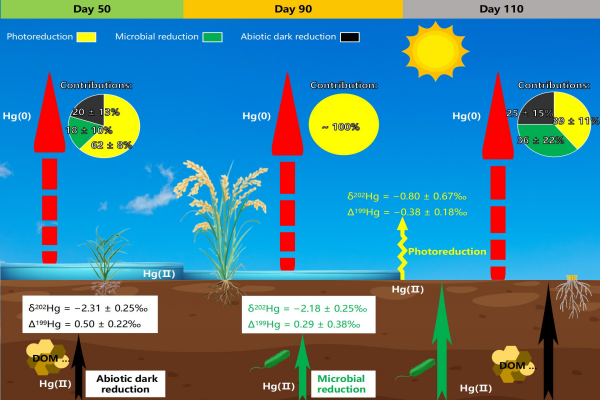

近期,中国科学院地球化学研究所冯新斌研究员团队对贵州万山汞矿区稻田土壤汞的还原过程进行了系统研究。通过室内微生物还原实验和野外监测,获得了微生物还原、光致还原和非生物暗还原途径产生的Hg(0)的同位素组成,确定了上述三个端元的同位素指纹谱。水稻生长期间,稻田土壤-大气界面Hg(0)交换通量监测结果表明,大气与土壤之间的Hg(0)交换以土壤Hg(0)排放为主(平均通量为2.2±5.7~16.8±21.7 ng m−2 h−1)。在水稻生长的第50天(拔节期)、第90天(成熟期)和第110天(休耕期)土壤排放的Hg(0)同位素组成存在显著差异,分别为δ202Hg=−1.22±0.46‰,Δ199Hg=−0.08±0.20‰、δ202Hg=−0.81±0.65‰,Δ199Hg=−0.45±0.08‰和δ202Hg=−1.54±1.07‰,Δ199Hg=0.06±0.10‰。基于汞同位素的三元混合模型及蒙特卡洛模拟,定量了不同汞还原途径(微生物还原、光致还原和非生物暗还原)对稻田土壤Hg(0)排放的相对贡献。结果显示,光致还原对稻田土壤Hg(0)排放贡献最大(39±11~100%),但微生物还原(0~36±22%)和非生物暗还原(0~25±15%)的贡献也不容忽视。因此,未来在估算土壤Hg(0)排放时,应充分考虑不同地表条件下各还原途径的相对贡献。

上述研究成果发表在环境科学领域重要期刊Environmental Science & Technology上。该研究得到了国家自然科学基金(41931297)和中国科学院“西部之光”重点实验室专项的资助。

论文信息:Kun Zhang, Qiang Pu, Jiang Liu, Zhengdong Hao, Lijuan Zhang, Leiming Zhang, Xuewu Fu, Bo Meng, Xinbin Feng. Using Mercury Stable Isotopes to Quantify Directional Soil–Atmosphere Hg(0) Exchanges in Rice Paddy Ecosystems: Implications for Hg(0) Emissions to the Atmosphere from Land Surfaces. Environmental Science & Technology, 2024.

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c02143

水稻生长期不同还原途径对土壤Hg(0)排放的贡献

(冯新斌课题组/供稿)