月表水的来源和保存是月球科学研究的重要问题,对月球水资源的分布和提取利用、认识无大气天体表面水的形成演化以及类地行星水来源等问题具有重要意义。前期的遥感探测和样品分析揭示了月壤中普遍存在太阳风成因水(OH/H2O),然而太阳风成因水的演化以及月表分子H2O的存在与否仍存在争议,限制了对月表水形成和保存过程的认识,需结合月球样品分析开展深入的研究。

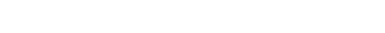

撞击玻璃是月壤的重要组成之一,其形成于陨石/微陨石的撞击,且形成前后均可能接受太阳风质子的注入,有望保存分子H2O。此外,撞击玻璃独特的成因可能记录了多种来源的水。基于此,中国科学院地球化学研究所月球与行星科学研究中心唐红研究员与矿床地球化学重点实验室朱丹研究员及其研究团队,对嫦娥五号月壤中的撞击玻璃开展研究(图1),利用实验室反射红外光谱和纳米离子探针分析探讨了嫦娥五号撞击玻璃中水的赋存状态、含量、同位素组成和分布特征,并结合二元混合模型揭示了撞击玻璃中水的多种来源。

图1 嫦娥五号撞击玻璃图片

研究结果表明:

(1)撞击玻璃为嫦娥五号月壤贡献的水(OH/H2O)含量~72 ppm,其中分子H2O的含量高达15-25 ppm,首次揭示了撞击玻璃是月壤中分子H2O的主要载体(图2);

图2 嫦娥五号撞击玻璃中的分子H2O

(2)嫦娥五号月壤中的撞击玻璃形成过程复杂且记录了多种来源的水(图3),包括来自太阳风注入形成的水、含水陨石/微陨石撞击输送的水以及从月球内部继承的原生水。

图3 嫦娥五号撞击玻璃二元混合模型拟合结果

该研究为确定月球极区水冰来源和保存途径提供了重要依据,为理解无大气天体表面水的来源演化以及认识类地行星水的来源和储存途径提供了重要指示。

上述研究成果发表于国际权威期刊《Science Advances》。论文第一作者为中国科学院地球化学研究所周传娇博士研究生和莫冰工程师,通讯作者为中国科学院地球化学研究所唐红研究员和朱丹究员。该研究得到中国科学院战略性先导科技专项(XDB 41000000)、国家自然科学基金(41931077)和中国科学院青年创新促进会(Y2022099)项目的资助。

论文信息:Chuanjiao Zhou†, Bing Mo†, Hong Tang*, Yaya Gu, Xiongyao Li, Dan Zhu*, Wen Yu, Jianzhong Liu. 2024. Multiple Sources of Water Preserved in Impact Glasses from Chang’e-5 Lunar Soil. Science Advances.

DOI: 10.1126/sciadv.adl2413

(月球中心 周传娇 唐红/供稿)