摘要:月表广泛分布的撞击坑显示撞击过程对月表有重要改造作用。月壤中一些指示还原状态的单质铁的形成可能与撞击过程密切相关,但撞击改变月表物质氧逸度缺少量化研究。中国科学院地球化学研究所杜蔚和朱丹研究团队以嫦娥五号月壤的撞击玻璃珠为对象,通过矿物和地球化学分析结合计算模拟,量化探讨撞击过程对月表物质氧逸度的改造过程和程度,该工作近期发表于《Science Bulletin》期刊上。

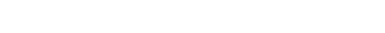

撞击玻璃珠是撞击熔体冷却的产物,记录了撞击过程的重要信息。在形成过程中,撞击玻璃珠由于经历了高温去气作用往往亏损中等挥发性元素如Na、K和P等。然而,在一些阿波罗月壤的撞击玻璃珠表面偶尔出现K、Na和P等元素富集的现象,被认为是撞击蒸发的Na、K和P等元素冷凝的结果(Kurat and Keil, 1972)。近期,Pang et al.(2024)在嫦娥五号月壤撞击玻璃珠(三颗富镁玻璃珠A-1,A-2和A-3,Mg#=84–93;一颗富铁玻璃珠B-1,Mg#=42)的研究中也观察到类似的现象(例如图1a),这些撞击玻璃珠的横切面存在Na2O、K2O和FeO的浓度梯度,即Na2O、K2O在玻璃珠边缘浓度高,在中心浓度低,FeO的浓度变化趋势则与Na2O和K2O相反(图1b)。

图1 (a)嫦娥五号月壤中含铁金属小球的撞击玻璃珠;(b)撞击玻璃珠边缘富集K和Na,亏损Fe,且边缘的氧逸度比中心的低;(c)撞击中过程富钾钠的蒸气产生、沉积和还原产生铁金属小球的示意图。

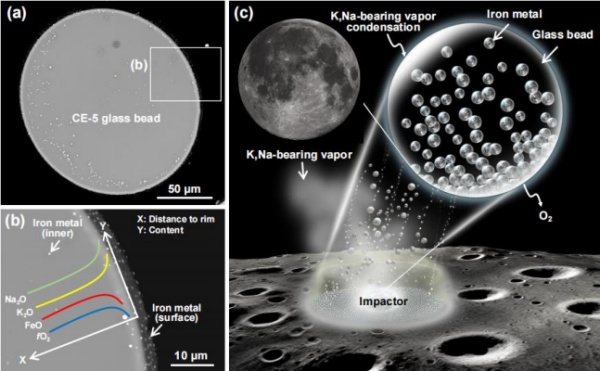

为了解释所观测到的Na2O、K2O和FeO的浓度分布剖面以及玻璃珠表面和内部的铁金属小球的形成,Pang et al.(2024)进行了模拟计算,结果显示:(1)Na2O、K2O和FeO浓度梯度的形成与扩散作用有关;(2)FeO扩散剖面是氧原子和FeO扩散的共同作用的结果,由于氧在硅酸盐中的扩散速率比FeO快,因而氧的扩散是形成目前观测FeO成分剖面的主导机制(图2);(3)撞击玻璃珠边缘具有比内部相对低的氧逸度,这与玻璃珠边缘出现指示强还原环境的钙硫化物一致;(4)玻璃珠表面的铁金属小球的形成可能与撞击产生的富K、Na蒸气还原硅酸盐中Fe2+的结果,而玻璃珠内部出现的铁金属小球很可能是氧原子发生逃逸后氧逸度降低的产物。

本研究提供了一种新的月壤中铁单质形成机制,揭示了撞击会导致月表物质氧逸度的降低,这种效应可能在月球漫长的地质历史时期内累积,导致月表变得越来越还原。

图2利用电子探针 (EPMA)测定了玻璃珠A-3的K2O (a)、Na2O (b)和FeO (c)浓度梯度,并进行了扩散拟合。(a), (b), (c)中的蓝色圆圈代表EPMA测量的玻璃珠成分数据,假设初始条件如图水平黑色虚线所示。黑色实线表示FeO扩散产生的FeO变化趋势,红色拟合曲线为考虑氧扩散造成的FeO含量变化。(d)玻璃珠的整体氧逸度fO2。星号代表平均fO2,而空心圆表示仅由Na和K原子的输入引起的fO2。

论文第一作者庞润连博士现就职成都理工大学行星科学国际研究中心。该研究工作得到了国家自然科学基金项目(41773052、41973058、42003054和42073062)、中国博士后科学基金项目(2020M680155)、中国科学院先导专项(XDB41000000)以及中国科学院重点部署项目(ZDBS-SSW-JSC007-10)的资助。

论文信息:Pang, R.L. (庞润连), Yang, J. (杨晶), Li, R. (李瑞), Liu, S.R. (刘世荣), Li, Q. (李琼), Zhu, D. (朱丹)*, Du, W. (杜蔚)*, Liu, Y. (刘耘). Redox condition changes caused by impacts: Insights from Chang’e-5 lunar glass beads. (2024) Science Bulletin. 69, (10), 1495-1505,

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927324001488?via%3Dihub

参考文献:

Kurat G, Keil K. Effects of vaporization and condensation on Apollo 11 glass spherules: Implications for cooling rates. Earth Planet Sci Lett 1972;14:7–13.

(矿床室 杜蔚/供稿)