碳酸盐岩化学风化过程消耗大量大气或土壤CO2,碳汇潜力巨大,是实现碳中和的重要路径之一。但是,岩溶碳汇通量的控制机制不清,并且缺乏有效和精准的核算。

基于以上科学问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室刘再华研究员带领的喀斯特水-碳循环研究小组,以土壤、岩溶含水介质初始条件相同,土地利用方式不同的贵州沙湾水-碳通量模拟试验场作为研究对象,通过控制性实验讨论在相同气候因子、流域边界清晰及不同土地利用(裸岩、裸土地、耕地、草地和灌丛)下连续6年的水文水化学、碳同位、有机碳、无机碳通量差异控制机制,评估土地利用调整对区域碳中和的贡献。

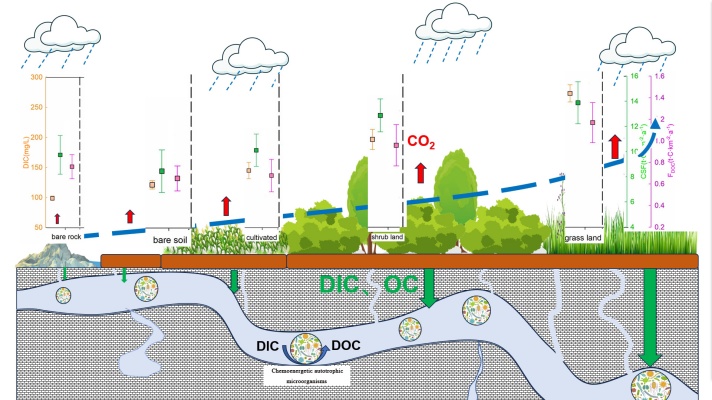

研究表明,从裸岩演替到草地,DIC浓度增加了0.08~0.62mmol·L-1,无机碳汇通量(CSF)增加约3.01~5.26 t·C·km-2·a-1,增幅约为30~70%;溶解有机碳(DOC)的通量增加了约0.28~0.52 t·C·km-2·a-1,增幅约为34~90%(图1)。DIC含量高的地下水相应的DOC含量较高,表明地下水环境中可能也存在与地表水生系统类似的无机碳-有机碳耦合关系,地下水中化学自养微生物利用DIC产生的DOC可能是地下水中一个潜在的碳汇来源。本研究还评估了土地利用方式改变对区域碳中和的贡献,其中草地具有最大的固碳能力,说明调整土地利用方式有利于喀斯特碳汇的增加和碳中和的实现。本研究结果为碳酸盐风化纳入碳交易清单提供了重要数据支撑,有助于实现中国碳中和目标需求。

图1 不同土地利用下DIC、DOC碳通量变化

该研究得到了国家自然科学基金项目(42177248, 42141008,42072278,42307351)、贵州省科学技术基金(No. 2023-254)等项目的资助。

相关研究结果发表在环境科学顶级期刊《Science of The Total Environment》上:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0048-9697(24)03528-9

(刘再华课题组 赵敏/供稿)