研究不同内陆水生生态系统中的二氧化碳(CO2)源汇格局及其影响因素,对于提高区域和全球内陆水域CO2排放通量的计算精度至关重要。在过去,人们对不同内陆水生生态系统中的CO2交换通量进行了广泛的研究。然而,由于喀斯特河-湖的碳动态更为复杂,其CO2交换通量一直没有得到足够的重视。生物碳泵(BCP)可将溶解无机碳(DIC)转化为有机碳(OC),是调节岩溶水体溶解CO2(CO2(aq))浓度的重要因素。但是在人类活动和气候变化的影响下,BCP对喀斯特水体CO2交换通量的影响尚不清楚。此外,气候因子在调控内陆水体CO2交换通量中也发挥着重要作用,降雨作为影响内陆水生生态系统最直接的气候因子之一,其对喀斯特河-湖中CO2交换通量的影响尚未得到充分的研究。其次,河流和湖泊通常作为独立的碳循环个体进行研究,它们应被视为陆地碳通过水输运的互联管道和反应器,将河流和湖泊连接起来的综合研究方法是非常有必要的。因此,在人类活动和气候变化的背景下,全面了解气候因子和BCP影响下喀斯特河—湖系统生物地球化学碳循环机制和过程,对于准确计算内陆水体的碳收支至关重要。

针对以上科学问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室刘再华研究员领导的喀斯特(岩溶)水-碳循环研究小组,以典型喀斯特湖泊大理洱海及其入湖河流为研究对象,通过季度采样、野外监测和气象资料收集等方法,研究了喀斯特河-湖系统中CO2交换通量的时空特征及其主要影响因素。研究结果表明:

(1) 洱海入湖河流的平均CO2交换通量为346.80 mg m-2 h-1,然而洱海的平均CO2交换通量仅为−6.93 mg m-2 h-1,这说明入湖河流是大气CO2源,而洱海作为喀斯特湖泊是大气CO2汇。

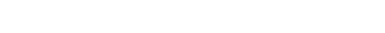

(2) 喀斯特河流碳循环受到土地利用的强烈影响,耕地和建设用地是河流OC的主要贡献者(r = 0.66,p < 0.01),OC的矿化是大多数河流CO2过饱和的主要原因(r = 0.76,p < 0.01)。

(3) 喀斯特河流—湖泊系统中高pH和水生植物的BCP增强了水体对CO2的吸收能力,导致洱海中的CO2(aq)在大部分时间都不饱和。

(4) 在降雨调节下,河流OC和DIC的输入强烈控制着喀斯特湖泊的CO2交换通量(rOC = 0.78,p < 0.05;rDIC = 0.97,p < 0.01)。

(5) 在未来气候和人类活动情景下,河流的DIC和OC输入可以有效增加喀斯特富营养化湖泊中的CO2浓度,进而缓解湖中BCP的CO2限制,这可能使水生植物将更多的DIC转化为OC进行埋藏,增强喀斯特湖泊的碳汇效应。

该研究结果有助于加深我们对喀斯特河流—湖泊系统中CO2排放和吸收机制的理解,并强调详细的河—湖系统研究对于更准确的区域和全球碳收支估算的重要性。

图1 喀斯特河—湖系统中水汽界面CO2交换通量的主要控制机制

该研究得到了中国科学院战略先导科技专项(XDB40020000)和国家自然科学基金项目(42130501、42307070和42141008)以及广西壮族自治区科学技术发展计划项目(AB21196050)的支持。相关研究成果发表在国际环境学期刊《Science of The Total Environment》上。

论文信息:Lai,C.W.,Liu,Z.H.*,Yu,Q.C.,Sun,H.L.,Xia,F.,He,X.J.,Ma,Z.,Han,Y.Q.,Liu,X.,Hao,P.Y.,Bao,Q.,Shao,M.Y.,He H.B.,2024. Control of carbon dioxide exchange fluxes by rainfall and biological carbon pump in karst river–lake systems. Science of The Total Environment (2024),173486.

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969724036337

(刘再华课题组 赖朝伟/供稿)